“Je sais que vos ardentes prunelles viendront incendier

mes ultimes nuits”

Alain Grandbois

“Droit dans les yeux regarde le moment.”

Goethe

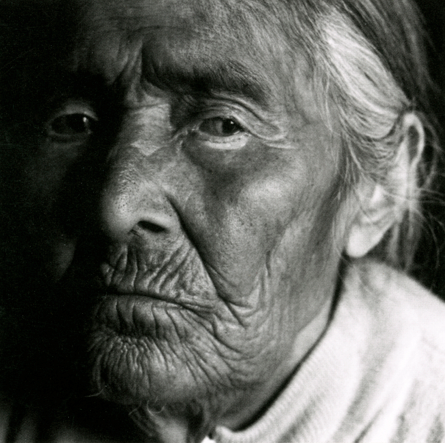

Il se trouve parfois qu’un regard, un visage, nous chavire. Chose rarissime, moment d’illumination subite qui, tel un séisme, ébranle au plus profond ; le chavirement nous assujettit tout entier sous un charme puissant et une fascination dont on a du mal à se soustraire. Et, lorsque les bruits de l’existence et le heurt du temps auront raison des effets par trop déstabilisants du chavirement, il ne restera plus qu’un grand espace laissé vide et le regret d’une chose envolée. Un regard, un visage, un frisson, une onde parcourant l’eau noire de la mémoire qui déjà ne sait plus nommer l’absence.

Dans le grand livre de toutes les images de regards et de visages qui existent en tant que traces visibles et tangibles laissées par les hommes, il se trouve aussi de ces regards et des visages qui chavirent. On pensera de suite à celui, intemporel et lancinant, de Mona Lisa qui au loin des siècles continu de dégager cet aura de mystère et de secret que nul s’a su véritablement percer. Aussi et sans hésitation, cet autre visage, celui-là nimbé de douceur et d’un étrange calme, de la Jeune femme au turban jaune de Johan Vermeer. Et puis aussi d’autres, mais ceux-là plus inquiétants tel cet Anima damnata que sculpta Bernini et dont les prunelles de pierre semblent émettre un regard de feu qu’on dirait venu tout droit des plus effrayantes abysses de l’âme. Curieuse chose, dira-t-on, qu’un regard de peinture ou de pierre puisse, par la vertu de l’artifice et de beaucoup de génie, faire croire que ce que l’on voit est tout autre chose que ce que l’on a vu. Certains diront que cela s’appelle l’art, nous les laisserons dire, préférant pour notre part portés notre attention sur le fait du chavirement et plus encore sur le fait que des images puissent provoquer de tels mouvements du coeur.

En réunissant pour cette exposition les oeuvres de Clara Gutsche, Karim Rholem et Joanne Tremblay, il y avait en premier lieu le désir de révéler des travaux d’artistes qui avaient en commun de donner à voir des personnes, des visages et surtout peut-être des regards. Mais on peut dire aussi que ces travaux ont la particularité de donner à voir ce que l’on appelle l’autre, les autres, qu’ils soient proches ou lointains, parents ou étrangers, d’ici ou d’ailleurs. Des visages et des regards, mais aussi des personnes, des autres : voilà pourquoi la question de l’altérité me paraît être, en même temps qu’un point de ralliement, une piste dont les méandres et les avancées nous permettaient de nous attarder à cette double polarité que constitue, dans l’idée de la rencontre d’un regard et d’un visage, le fait de l’échange et de la communication et peut-être avant tout le fait d’être touché de manière sensible en son être.

Des visages, des regards : des personnes, des autres. Cette équation nous semble ici fondamentale en ceci qu’elle trace une sorte de frontière entre le fait de voir et le fait de ressentir ou, mieux encore et pour être davantage précis, entre le fait de la perception et celui de l’émotion. On le sait depuis longtemps, l’image, en tant que simulacre, peut agir in abstentia de la chose réelle et charnelle. En photographie plus qu’ailleurs, la question du simulacre et de ses effets ont été largement débattus. Roland Barthes en fit l’exégèse savante dans un livre phare qui lui pourtant n’avait rien de savant. Dans ce qui pourrait être l’esquisse d’une phénoménologie du photographique et de l’iconique, Barthes insista longuement sur la question de l’affect et du rôle incommensurable que cela avait dans la saisie de l’image. Le fameux “ça-a-été” barthien se révéla être, à cet égard, la formule systématisant probablement le mieux le fait pour l’image de faire appel au premier chef au registre de l’émotion. On remarquera ici que Barthes ne montra d’intérêt véritable que pour la photographie de l’autre et que ce seul genre de la photographie, que l’on nomme communément le portrait, fut celui autour duquel il déploya toute son analyse. Rappelons également que l’essentiel de sa démonstration tourne autour d’une seule et même image : celle de sa mère, image qu’il choisit par ailleurs et paradoxalement de ne pas montrer dans son livre.

Mais si Barthes prend beaucoup de soin à faire l’analyse des impacts de l’image sur l’affect, force est de constater que son point de vue est essentiellement celui du regardeur et du spectateur. Aussi, son propos néglige-t-il de prendre en compte cet autre point de vue, non moins important et tout aussi fondamental, qu’est celui de l’opérateur, de celui qui fait advenir l’image, c’est-à-dire du point de vue du photographe, de l’artiste lui-même. C’est qu’ici, en fonction de la problématique de cette exposition, il m’apparaît important d’insister sur la singularité de ce point de vue. Je crois en effet que c’est de ce point de vue que prend naissance dans l’image la cause de ce mouvement du coeur que j’appelle le chavirement. Au delà du simple geste de déclencher un appareil-photo, l’opérateur-photographe organise, commande et fait état d’intentions et d’attitudes. En ce sens, il fait acte de la pensée et plus loin encore il s’engage dans l’établissement d’un lien avec son sujet. Fait de rencontre et d’échange, ce lien est aussi la résultante d’une inhérente capacité d’empathie. Et c’est par cette empathie et seulement par elle que se trouve possible de venir dépasser et transcender la bête réalité du non moins bête moment de la prise de vue. Dans une telle perspective, la photo est en quelque sorte le substrat de quelque chose de beaucoup plus vaste et surtout de beaucoup plus englobant.

Les artistes de notre exposition semblent faire la preuve de cela à travers des démarches qui, bien que différentes, ont en commun de rendre pratiquement palpable dans l’image ce fait du contact et de la relation. Dans ce qui est une sorte de secret engagement, les artistes poursuivent de sujet en sujet ou, pourrait-on dire pour être plus juste, de personne en personne, une quête qui semble avoir pour finalité de montrer, au delà des idiosyncrasies qui de la famille (J. Tremblay), qui de l’appartenance religieuse (C. Gutsche) et qui de l’ethnologique (K. Rholem), des personnes, des visages, des regards qui font retour, c’est-à-dire qui viennent tout entier chercher le regardeur et l’inclure dans autre chose qu’une simple contemplation. Les grands portraitistes de la photographie ont tous systématisé cette inclusion forte du spectateur en privilégiant ce qui s’appelle en jargon cinématographique le “regard-caméra” et dont la particularité est de venir établir une sorte de connexion physique entre le sujet photographié et le regardeur. Lourd de sens et d’engeance, le regard-caméra est comme un liant très fort dont il est pratiquement impossible de se soustraire. Sur le plan de la forme, il contient ce que l’on pourrait appeler tout le vérisme de l’image et révèle une sorte de degré zéro de la présence.

Reste des images, reste des regards. Ici, dans cette exposition, quelques uns que nous croyons riches d’une profonde humanité et porteurs d’un sentiment qui va bien au delà de la surface des choses. Le regard d’Atashu (K. Rholem), des points de lumières trouant des grands portraits (J. Tremblay), la carmélite derrière sa porte (C. Gutsche), voilà comme autant d’images de l’image, de portraits du portrait et surtout peut-être de mouvements du mouvement du coeur.